紅花関連の作品

紅花先染め振袖~万葉からの誘~

織り上げた白生地に染めを施す「後染め」に対し、糸の状態で染めを施す「先染め」。米沢市、長井市、そして白鷹町で受け継がれる「置賜紬(おいたまつむぎ)」は、この先染めを特徴のひとつとします。先染めは、糸一本一本に色が入り、深みのある色合いを生み出すことができますが、その作業は非常に繊細で、緻密な設計が求められます。

そんな高い技術力と集中力が必要とされる染めの工程を八度にわたって繰り返し、白鷹町産の最上紅花で絹糸を染め上げて仕立てたのが、「紅花先染め振袖~万葉からの誘~」です。

制作を担当した小松織物工房の小松寛幸さんは、制作過程をこう振り返ります。

「糸の束は伸ばすと2キロメートルくらいの長さになりますが、先染めには、途中で糸が切れたり絡まったりするリスクが伴います。それを八度も繰り返すわけですから、本当に一度の失敗も許されない作業でした。」

紅花染めに適した寒い時期を狙い、染めだけでも費やした期間は数カ月。それでも八度の重ね染めにこだわったのは、万葉集に登場する次の一首に由来します。

「紅の八潮の衣 朝な朝な 馴れはすれども いやめづらしも」

紅花染めの衣と、慣れ親しんだ相手を愛しく思う気持ちが重ねられているこの歌。一潮(一回)、二潮(二回)、三潮(三回)・・・・と、何度も染めを重ねることで生まれる鮮やかな「紅の八潮」は、古くより人々を魅了してきた色だったに違いありません。

絹糸もすべて白鷹町産が用いられている本作品ですが、緯糸(よこいと)には、蚕桑小学校の児童が生産した繭と、深山地区特産の天蚕糸を使用。また、全国で白鷹紬にのみ残る「板締め絣(いたじめかすり)」の技法も取り入れられています。板締め絣とは、溝を掘った板で糸を挟み、溝に染料を流し込むことで糸に絣の文様をつけていく技法。設計通りの文様を作り出すためにわずかなズレも許されず、正確な手作業が必要となる伝統技術です。

すべて手作業で織られた生地には、たなびく雲のようにも、最上川の流れのようにも見える文様が浮かび上がります。白鷹で大切に守り伝えられてきた素材と伝統を結集させ、万葉の紅を現代に再現した本作品は、白鷹、そして日本の紅の歴史を紡ぎ出す、まさに「日本の紅をつくる町」のシンボルといえる作品です。

弐藍織(ふたあいおり)

古くより日本では、染料といえば「藍」のことを指していました。シルクロードを通り、中国・朝鮮半島を経由して日本にもたらされた染料・紅花は、呉より来た藍という意味で「くれあい」=「くれない」と呼ばれるようになったという説があります。

本来の藍と、中国より渡来した紅。2つの藍を使う染色技法を「弐藍(二藍・ふたあい)」といい、藍と紅が交じり合うことで美しい紫色になります。

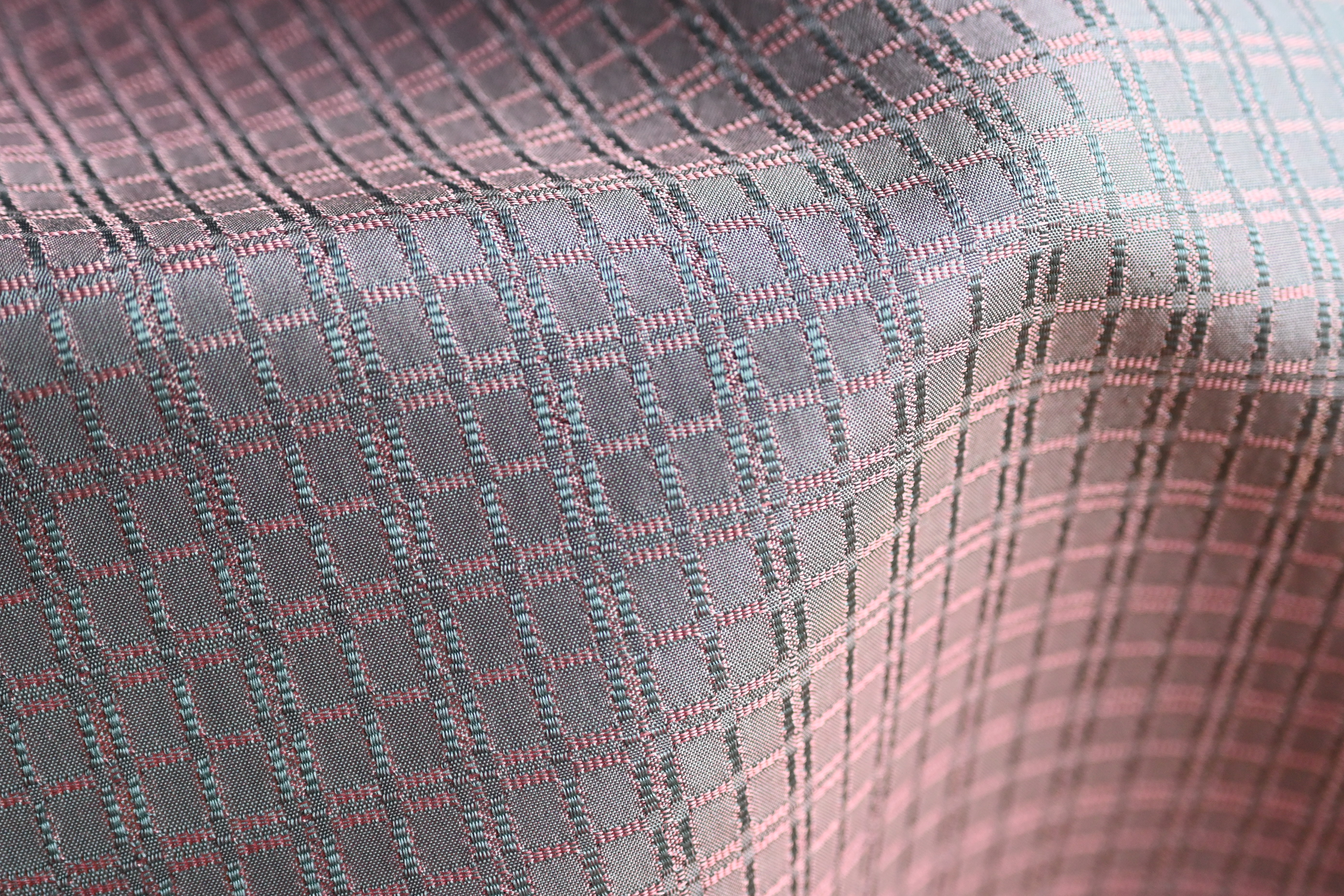

通常は、白生地を藍で染めた後に紅を重ね染めする「後染め」の技法をとりますが、ここは「先染め」を伝統とする白鷹。紅に染めた緯糸と藍で染めた経糸を織り上げることで弐藍の色を表現したのが、「弐藍織」です。後染めの弐藍と異なり、見る方向や光の当たり具合によって色彩が変化する、さながら玉虫色のような美しさを持つ織物ができあがりました。

使用している紅はもちろん白鷹町産。藍は、連携市町村である徳島県上板町のものを使用しています。上板町は、藍を活用したまちづくりをおこなっている繋がりで、白鷹町との交流が続いている町です。弐藍織は、日本古来の色を守り継ぐ2つの町の誇りと友好の象徴でもあるのです。

日本の紅をつくる町推進拠点施設「山峡紅の里」

「紅花先染め振袖~万葉からの誘~」を展示しているのが、十王地区に平成30年にオープンした、日本の紅をつくる町推進拠点施設「山峡紅の里」です。館内では、紅花関連商品の展示や、紅花染め体験をおこなっています。

また、白鷹町内の事業者が「紅」にちなんで開発した「白鷹町の紅(あか)いもの SHIRATAKA RED」の各商品も販売しています。

ぜひ、「日本の紅」を体験しにいらしてください。